Edición y corrección: Eugenia Saúl.

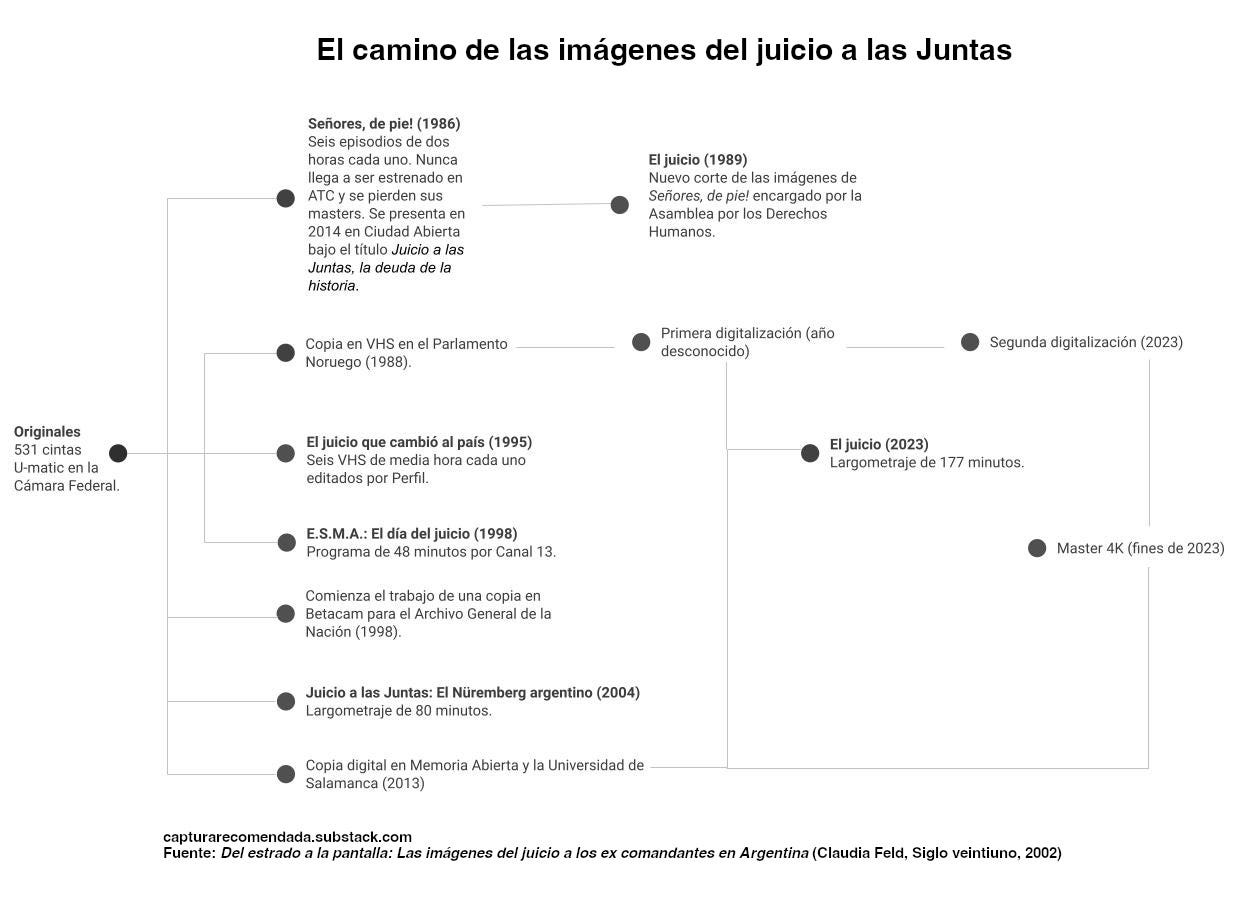

Hace 38 años se realizó (y se filmó) el juicio a las Juntas, y hace 21 años la docente e investigadora Claudia Feld escribió Del estrado a la pantalla: Las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina, un libro fundamental sobre el complicado camino que atravesaron esas imágenes. Con el estreno de El juicio de Ulises de la Orden vale la pena repasar y actualizar la historia de ese registro y sus producciones derivadas, que reflejan los avances y retrocesos en el juzgamiento y la memoria de los crímenes de la última dictadura y evidencian el pobre estado de la preservación audiovisual en nuestro país.

Tres minutos por día

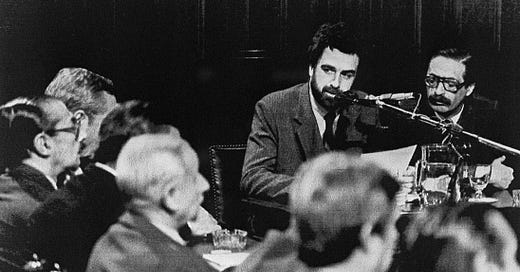

La cuestión de cómo mostrar el juicio a las Juntas se inició el 27 de marzo de 1985 con la Acordada 14 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que estableció que dos cámaras de ATC (una en cada bandeja superior de la sala de audiencias del Palacio de Justicia) registraran el juicio completo y que la Secretaría de Cultura de la Nación seleccionara partes de las audiencias, que derivaron en compactos diarios de tres minutos y sin sonido que ATC enviaba a los otros canales. Esta fue la modalidad implementada durante la presentación de testimonios y alegatos, mientras que la lectura de la sentencia fue transmitida en directo, con sonido y por radio y televisión. La investigación más completa sobre la concepción y el recorrido que tuvieron estos registros está en Del estrado a la pantalla: Las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina (Claudia Feld, Siglo veintiuno, 2002), que no solo despliega los sentidos de la memoria (en sus políticas, escenarios, construcciones y conflictos) en relación al juicio, sino que también explora en detalle y en contexto las direcciones que fueron tomando las imágenes y los audios del proceso judicial.

Según Feld, la decisión sobre la difusión audiovisual inmediata del juicio estuvo atada a distintos factores que combinaron preocupaciones tanto de la Cámara Federal como del gobierno nacional. La Cámara quería presentar una imagen transparente, seria e independiente en su tratamiento del juicio y el gobierno pretendía “no irritar a las Fuerzas Armadas”1, pero los camaristas le negaron a la autora que se hubieran realizado reuniones entre ambas partes para acordar esa disposición. También existió una inquietud sobre el rumbo que pudiera haber adquirido una cobertura periodística del juicio con mayor acceso al material audiovisual, tanto en los extractos de testimonios que hubieran sido seleccionados como en el tono mismo para comunicarlos: el “show del horror” de 1984, con muchos medios reportando relatos estremecedores, investigaciones y exhumaciones desde un ángulo abyecto, había dejado una lección sobre la aproximación a los horrores de la dictadura que los actores parecían respetar tácitamente. Desde esa superposición de lógicas se quería evitar la manipulación por montaje de los testimonios, cualquiera fuera su interés ulterior.

Ese entendimiento se quebró cuando se aplicó para los alegatos la misma modalidad de transmisión que tuvieron los testimonios: el “Señores jueces, nunca más” del fiscal Strassera, de septiembre de 1985, se vio con audio (al menos en horario central) recién en una emisión de Cable a tierra de la segunda semana de mayo de 1986. En aquel punto del juicio surgieron varias críticas y reclamos de distintos medios2 y hasta dos filtraciones radiales (el descargo del almirante Massera por Radio Argentina y la acusación de Strassera por Radio Colonia)3, pero desde la Cámara Federal, según declaraciones del juez D’Alessio a Feld en 1999, el criterio para omitir la difusión del audio en esa etapa seguía siendo la búsqueda de imparcialidad. Paradójicamente, a la lectura de la sentencia (transmitida con audio y en directo) no pudo asistir el público general que fue admitido durante los testimonios y alegatos.

Imágenes en movimiento

Las cámaras presentes en el juicio transmitieron alrededor de 530 horas de video que terminaron en 531 cintas U-matic. Desde comienzos de 1986, esas cintas, sus copias y producciones derivadas tuvieron un recorrido fuertemente influenciado por las sucesivas posturas de gobierno frente a la memoria sobre los crímenes de la dictadura, y por la acción de las organizaciones de derechos humanos.

Los originales

Feld señala que el escepticismo sobre la conservación de las cintas (que estaban guardadas en la Cámara Federal) ya sobrevolaba en 1985, tanto por la no transmisión de los testimonios y alegatos del juicio como por “una larga tradición argentina de destrucción de documentos por razones políticas”. Obviamente, el contexto que aportaron los retrocesos políticos y los levantamientos militares posteriores al juicio solo podían reforzar esas ideas, lo que explica que los primeros esfuerzos por resguardar los registros no hayan contado con grandes respaldos institucionales ni políticas planeadas de preservación: los mismos jueces de la Cámara decidieron trasladar una copia al exterior. El abogado Bernardo Beiderman financió con 10.000 dólares el primer traspaso de las imágenes a VHS y acompañó en 1987 a los jueces y tres de sus esposas a Oslo, repartiéndose los 147 casetes entre sus valijas, para entregarlos a la Fundación Penal y Penitenciaria Internacional de Noruega, que los depositó en el Parlamento4.

Las cintas originales seguían en la Cámara Federal, bajo el cuidado del entonces juez Horacio Cattani y con un régimen de préstamos parciales para reproducciones en el extranjero o a testigos del juicio, que usualmente contaban con el aval de las organizaciones de derechos humanos. Era un proceso que no resolvía la vulnerabilidad en la que estaban los materiales, y que incluyó la pérdida momentánea de una cinta que un testigo había olvidado en un taxi. En 1995, la Cámara comenzó a permitir el uso del material de las cintas para algunas producciones comerciales.

El último relevamiento sobre las cintas en el libro de Feld señala que en 1998 el Archivo General de la Nación, dirigido en aquella época por Miguel Unamuno, gestionó con la Cámara un permiso para realizar una copia en Betacam, proceso que se interrumpió a mediados del 2000 y se reanudó en marzo de 2001.

En octubre de 2002, según Página/12, se había copiado “algo más de la mitad” de las 530 horas de imágenes, y las cintas seguían “amontonadas” en la Cámara. En 2005, Clarín mencionaba que un especial de Todo Noticias sobre el juicio se había hecho usando una copia del AGN, lo cual parecía indicar que ya se había completado el trabajo. En septiembre de 2010, se seguían ubicando las cintas U-Matic en el mismo archivo de la Cámara y se mencionaba que desde 2008 se estaba realizando una nueva copia para la Secretaría de Derechos Humanos (en la página 244 de esta memoria de gestión de 2015 ya figuraba como completa).

En 2013 se presentó la copia digital completa que se realizó a partir de un convenio de 2011 firmado entre la Cámara, Memoria Abierta y la Universidad de Salamanca. Las imágenes quedaron disponibles para su consulta en Argentina y España, y Memoria Abierta abrió un micrositio (actualmente solo disponible vía Archive.org), que incluyó el inventario completo con el contenido de cada una de las cintas originales.

Ulises de la Orden ubica entre finales de 2015 y 2016 un hecho que se desarrolló mientras se encontraba en la investigación previa para la realización de El juicio (2023), y que ilustra no solo los vaivenes de las políticas sobre la memoria de acuerdo a las gestiones que las impulsaron, sino cómo estos afectaron nuevamente la difusión de las imágenes del juicio. De la Orden contactó al AGN y a La Televisión Pública para acceder a una copia digital de las cintas: en una entrevista publicada en Página 12 afirmó que desde ambas entidades le negaron el acceso a los materiales “por temor a castigos políticos”, derivándolo a la copia en la USAL, y en conversación con el programa Clase V apuntó directamente a Miguel Pereira, director de la TVP durante la presidencia de Mauricio Macri, por impedirle el uso de las imágenes diciéndole que se trataba de “un tema delicado”. En 2019 el director tomó conocimiento de la copia de Memoria Abierta y pudo acceder a esta, además de a una digitalización de la copia en el parlamento de Noruega.

Volviendo sobre la situación actual de las imágenes, De la Orden también mencionó un proyecto en conjunto con Memoria Abierta (y con el apoyo económico de la Ford Foundation) para realizar un máster en 4K a partir de las copias de Memoria Abierta y de Noruega, que estaría disponible a finales de 2023. En febrero, la Biblioteca Nacional de Noruega finalizó una nueva digitalización de la copia en aquel país, que la Real Embajada de Noruega en Buenos Aires entregó a Memoria Abierta.

Las cintas originales siguen en la Cámara Federal, según indican la cobertura del acuerdo de 2011 y las declaraciones en 2023 de los jueces Gil Lavedra, Ledesma y Valerga. En 2022 surgió una nueva fuente con algunos testimonios completos disponibles online, que es la cuenta de YouTube de Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires.

Algunas producciones derivadas

El primer documental

Con el apoyo del gobierno de Alfonsín y el objetivo de presentar una síntesis del registro audiovisual del juicio, en abril de 1986 comenzó la realización de la miniserie Señores, de pie! (disponible en YouTube), con dirección del periodista Mario Monteverde (presidente de Télam en aquel entonces), guion de Carlos Somigliana (el oficial de justicia y dramaturgo que colaboró con la estrategia discursiva de la fiscalía en el juicio), edición de Mariana Taboada y producción periodística de Claudia Selser. El proyecto resultó en seis episodios de dos horas cada uno5, con capítulos que reúnen distintos testimonios bajo las similitudes de los crímenes demostrados o los elementos de la represión que expusieron y una estructura de observación del proceso judicial, sin voces en off y con pocos elementos externos (títulos, sobreimpresos con nombres de los testigos, música de presentación y fotos que habían sido aportadas como prueba por la CONADEP). Algunas interacciones entre los jueces y los testigos se muestran con pantalla dividida.

La realización de la miniserie concluyó el 24 de diciembre de 1986, un día después de la sanción de la ley de Punto Final, y el entonces director de ATC, Néstor Rodríguez Cross, decidió pautar su estreno para marzo de 1987, con el objetivo de que las emisiones llegaran a una mayor cantidad de público. Ese plazo se pospuso un mes en el contexto de la aceleración de los procesos contra los militares que produjo la ley, y se anuló definitivamente frente al levantamiento militar de Semana Santa. Las cintas originales se perdieron, y desde 1987 se distribuyeron copias que un integrante del equipo de la serie proveyó a la Asamblea por los Derechos Humanos y a la familia de Carlos Somigliana, quien murió un mes después de la finalización de la serie. De esa distribución se desprendió la producción de las casi mil copias reducidas de la serie (en cuatro casetes de tres horas) por el entonces reportero gráfico Atilio Spatafora, a quien habían acudido en aquella época los hijos de Somigliana y un integrante del cuerpo de fiscales del juicio.

En 1997, la APDH donó una copia de los seis videos a la Biblioteca del Congreso de la Nación, y actualmente también figuran en el catálogo de VHS del CELS. En un artículo de 1998 en el suplemento Zona de Clarín, Claudia Selser hizo una descripción muy precisa de la realización del proyecto y de la serie de eventos y decisiones que determinaron que no saliera al aire, señalando un detalle contundente (y visible en la copia disponible en YouTube): no hay ninguna mención de sus autores en títulos o créditos.

En 2004, la miniserie se presentó por el canal Ciudad Abierta (hoy Canal Ciudad) en 17 partes de 40 minutos y bajo el título Juicio a las Juntas, la deuda de la historia, con la voz en off de León Gieco introduciendo y cerrando cada una de las emisiones.

Un nuevo corte

En 1989, después del primer indulto del menemismo y con la intención de contar con un material fácil de difundir a la mayor cantidad de personas posible, la APDH contrató a los realizadores Jorge Laferla y Martín Groisman para producir un nuevo montaje de las imágenes recopiladas en Señores, de pie!. El resultado fue el cortometraje El juicio, de 36 minutos de duración y disponible actualmente en YouTube. En su análisis, Feld identifica algunos de los cambios más notorios que provocaron la búsqueda de una duración mucho más reducida y la idea de resaltar otros aspectos del registro, como el montaje intensivo, la superposición de voces de los testigos mencionando ciertos métodos represivos (en respuesta a los descargos y defensas de los acusados) y el acortamiento de otros testimonios.

Tal vez el mayor signo del cambio de época está dado por cómo este nuevo material aborda la sentencia de la Cámara después de mostrar el cierre del alegato de Strassera (al que le agrega reverberación en el “Nunca más”). Las condenas y absoluciones a los represores aparecen en texto sobre imágenes fijas de cada uno de los acusados en la sala, para inmediatamente después apuntar a las leyes de impunidad y los indultos, en una sucesión de placas con fondo negro y con música tensa y sombría de fondo: después de la leyenda “INDULTO I - 1989”, aparece simplemente “¿1990?”, como denuncia y anticipo del rumbo que estaban tomando las políticas del gobierno de Menem.

El primer lanzamiento comercial en VHS

En octubre de 1995, meses después de las declaraciones de Adolfo Scilingo en Hora Clave y el “mensaje al país” que leyó Martín Balza en Tiempo Nuevo, Perfil comenzó la reedición reducida de El diario del juicio (publicación semanal de mayo de 1985 a enero de 1986 que incluía resúmenes de las jornadas y transcripciones de los testimonios y alegatos) bajo el nombre El juicio que cambió al país, en seis fascículos quincenales con el agregado de seis VHS, cada uno de aproximadamente media hora de duración (todos están disponibles en YouTube). Fue la primera edición comercial de las imágenes del juicio, pero sus seis entregas vendieron en total solamente 47.000 ejemplares.

También se trata de un primer repaso por esas imágenes bajo un criterio “periodístico” o “televisivo” de cómo exponerlas a un público masivo, por lo que incluye otros materiales audiovisuales de archivo6, descripciones contextuales de los testimonios con placas y recortes periodísticos y efectos sonoros que parecían apuntar a subrayar la sordidez de varios de los hechos y crímenes relatados durante el juicio. El sexto y último VHS describe el fallo de la Cámara Federal incluyendo los indultos posteriores, y tal vez con el mismo tono que expresaba el documental El juicio en el cierre, ponía su título entre signos de interrogación.

La llegada a la televisión

El 24 de agosto de 1998 a las 23 horas se estrenó en canal 13 E.S.M.A.: el día del juicio, con la conducción de Magdalena Ruiz Guiñazú, producción general de Rolando Graña y guion y realización de Walter Goobar (está disponible en YouTube). Feld señala que el documental representó la llegada de las imágenes del juicio con el audio a la televisión argentina, alcanzando a casi tres millones de espectadores y superando en el rating a El show de VideoMatch7. A los 13 minutos del documental, Ruiz Guiñazú indica que el juicio no había podido ser televisado con sonido previamente “por exigencia de las Fuerzas Armadas”.

El documental se produjo en una nueva época que traía (y reflejaba en el contenido) el surgimiento de nuevas figuras, nociones y luchas. Por un lado, se incorporaban los testimonios y reflexiones de los hijos de desaparecidos y los jóvenes de una nueva generación, lo que evidenciaba la incidencia que había cobrado la organización H.I.J.O.S. (fundada en 1995) en el activismo contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, la realización de juicios por apropiación de menores8 y a la vez los efectos que el paso del tiempo y las leyes de impunidad (derogadas en 1997) habían provocado en la memoria colectiva. Este segmento del documental parte de una respuesta de Emiliano Hueravilo (referente de H.I.J.O.S. que nació en cautiverio en la ESMA) para explayarse en ese aspecto.

Por otro lado, con el foco que hacía sobre los crímenes cometidos en el predio de la ESMA, el documental abordaba un espacio que en aquel entonces se encontraba en medio de una disputa sobre su valor como sitio de memoria e investigación, a partir del decreto firmado por Menem para demolerlo y convertirlo en un “espacio verde de uso público” y “un símbolo de la unión nacional” y el posterior recurso de amparo que logró frenar la medida.

La llegada a la cartelera cinematográfica

El 26 de febrero de 2004 se estrenó comercialmente Juicio a las Juntas: el Nüremberg argentino de Miguel Rodríguez Arias (disponible en YouTube). Más allá de su exhibición original, formalmente el documental profundiza la mirada contextualizada y más accesible que buscaban El juicio que cambió al país o E.S.M.A.: el día del juicio, pero es la primera producción derivada que aporta entrevistas propias y actualizadas a testigos y jueces del juicio, además de a Strassera.

De esos nuevos testimonios se desprenden miradas críticas y renovadas sobre el juicio, detrás y delante de la cámara: los testigos hablan de sus sensaciones durante las audiencias y amplían detalles de sus declaraciones mientras los sobreimpresos evitan presentarlos como “detenidos” o “exdetenidos” para referirse a ellos como “exsecuestrados”9; Strassera y el juez Gil Lavedra hablan de la falta de precedentes jurídicos del juicio y el juez Torlasco dice que, de haber sido televisado, “hubiera cambiado la historia del país”.

El juicio (2023)

Como en una vuelta consciente (y profundizada) a la estructura aplicada en la miniserie Señores, de pie!, El juicio de Ulises de la Orden (disponible en Kinoa.tv y, al momento de la publicación de este artículo, en cartel en el MALBA) prescinde de cualquier agregado posible a las imágenes del juicio al punto de ni siquiera ubicar placas con nombres o descripciones sobre los testimonios y alegatos (las menciones de los jueces y las presentaciones de los mismos testigos cumplen la misma función en la mayoría de los casos), y reproduce los testimonios alrededor de distintas temáticas y crímenes que conforman cada capítulo. Las mayores diferencias con la producción de 1986 están en cómo se organiza la trayectoria del juicio y, lógicamente, cómo cambia la duración de los extractos de los testimonios. Señores, de pie! cumple rigurosamente con el orden cronológico, dejando los alegatos de los defensores después del “Nunca más” de Strassera, y deja que cada testimonio se extienda no solo en los detalles que narra, sino también en los distintos tonos que va tomando en el contexto de las audiencias. En El juicio, las partes de un mismo testimonio pueden tener apariciones en distintos capítulos según el tópico que cubran, intercalándose incluso con los alegatos, y la duración de sus extractos está mayormente al servicio del efecto acumulativo de las experiencias que narran las víctimas.

El documental de De la Orden, además, mantiene un compromiso semántico con su título, porque se detiene mucho en el tipo de disputas y puestas en escena que hacen a cualquier juicio, y que no fueron la excepción en este proceso. Hay una concentración particular en cómo la fiscalía, las defensas y los testigos se detuvieron a establecer frente a los jueces el significado que atribuían a distintas palabras: el aniquilamiento en los decretos de los años previos a la dictadura, la supuesta guerra que pelearon las fuerzas armadas, la colaboración y traición que las defensas le endilgaron a Víctor Basterra, las detenciones que también mencionaban continuamente, los blancos a los que apuntaba el militar Jorge Carlos Rádice siguiendo órdenes de sus superiores. El foco también se pone en las maniobras de las defensas para obstruir el juicio en varias oportunidades, con lo que la figura de José María Orgeira, que representaba a Roberto Viola, termina cobrando un protagonismo inevitable. Si la miniserie de 1986 quería darle el protagonismo a los hechos que se estaban pudiendo difundir abiertamente, en 2023 De la Orden parece señalar las retóricas negacionistas que nunca perdieron circulación desde entonces.

El juicio no solo presenta una selección exhaustiva entre los hechos y los métodos que describen los testimonios (gracias a una catalogación obsesiva por parte de De la Orden y su equipo) sino que además aprovecha de gran manera las imágenes que los camarógrafos de ATC habían logrado capturar en las audiencias10, una serie de decisiones inmejorables tomadas en vivo con el criterio de poder reflejar todos los aspectos del juicio para la posteridad, incluso con la obvia limitación de no poder mostrar las caras de los testigos. Ese fue el trabajo que hoy le permite a El juicio presentar secuencias como la dedicada al alegato de la fiscalía, donde un primer plano del crucifijo en la sala de audiencias corta directamente al rostro de Videla, mientras se escucha a Strassera referirse al séptimo círculo del infierno concebido por Alighieri y al “otro tribunal” que oportunamente condenaría de esa forma a los represores. Y ese es el tipo de secuencias que revelan que, 38 años después, el juicio a las Juntas sigue teniendo mucho por contar.

Esta expresión aparece entre comillas en el libro de Feld, sin un autor determinado para la cita.

Hay una muy incisiva, con una parodia completa a TV Guía, en la tapa de Humor de septiembre-octubre 1985, que aparece en la página 53 del libro de Feld.

El dato es de la periodista Claudia Selser en esta crónica de 1998, sobre la que volveremos más adelante.

Hay muchos detalles de la realización de la copia y el viaje a Noruega en esta nota de Clarín de 1998 y en este extracto de las memorias de Ricardo Gil Lavedra, La hermandad de los astronautas.

Esta versión en YouTube supera por pocos minutos las once horas. Se notan cortes abruptos en el cierre de algunos de los videos subidos.

Feld identifica cómo se utilizan las imágenes de soldados uniformados entrando en una casa, y también como esta no era la modalidad usual de los operativos de la última dictadura (los victimarios solían ingresar a los domicilios vestidos de civil, o disfrazados).

Lo afirmaba La Nación en una nota del 15 de diciembre de 1999 sobre el estreno de los documentales El día después (de los mismos realizadores de E.S.M.A.: el día del juicio, sobre Claudio Tamburrini y Guillermo Fernández, víctimas que lograron escapar del centro clandestino de detención Mansión Seré) y Generales.doc (que incluía entrevistas a los generales de la dictadura Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y Mario Benjamín Menéndez).

En YouTube se puede ver uno de los segmentos humorísticos del episodio de VideoMatch que compitió contra E.S.M.A.: el día del juicio: es una sátira de un spot publicitario de la bebida Herba.

Es la causa que produjo una nueva condena a Videla en junio de 1998. Pasó un mes y ocho días preso en la cárcel de Caseros y luego se le otorgó el arresto domiciliario. Tal vez esto explique la placa de cierre del documental, que menciona que Videla y Masera “solo purgaron cinco años de cárcel en un penal militar” por la condena a cadena perpetua de 1985, hasta el indulto de Menem.

Un aspecto resaltado por Rodríguez Arias en una entrevista publicada en Infobae en 2023.

Ambos procesos fueron descriptos por el director en una entrevista publicada en Clarín en 2023.